|

ei8ht days a week – Streifzüge durch den Wandel

|

mit Boris Kochan und Freunden am 27. Juli 2025 |

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren,

lasst euer Ego draußen soll am 28. Januar 1985 auf einem handgeschriebenen Zettel an der Tür des Studios in Hollywood gehangen haben, in dem heimlich die größte Benefizhymne aller Zeiten entstand: We are the World. Eine ganze Nacht nehmen Superstars wie Diana Ross, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles, Billy Joel, Tina Turner und viele mehr den von Michael Jackson und Lionel Richie geschrieben Song auf. 8.000 Radiosender weltweit sendeten am 5. April 1985 zur gleichen Zeit denselben musikalischen Appell – ein heute kaum mehr vorstellbares Ereignis synchronisierter Weltöffentlichkeit für einen guten Zweck: Massenmedien, Moral und Musik teilen sich eine globale Bühne – getragen von Betroffenheit und Hoffnung auf kollektive Wirksamkeit. Vier Jahrzehnte später ist die Welt in sozial-mediale Echokammern, selbstreferentielle Informationssysteme und autoritär aufgeladene First-Agenden zersplittert. Soziale »Gemeinschaften werden immer hermetischer und bilden eine Wagenburg-Mentalität aus. Menschen aus dem sozialen Umfeld, die anstrengend oder anderer Meinung sind, werden aussortiert und gemieden.« berichtet das Rheingold-Institut in seiner 2025er-Studie Angst vor sozialer Entzweiung – Verbundenheit in Deutschland in der Krise: »84% der Befragten stimmen zu, dass Menschen mit unterschiedlichen Meinungen kaum noch aufeinander zugehen.« Was einst – wie etwa das World Wide Web – als globales Miteinander gedacht war, ist zum Schauplatz von Abschottung und selektiver Zugehörigkeit geworden. »Für eine Demokratie, die auf der Fähigkeit zum Gespräch und zum Perspektivwechsel baut, ist diese Entwicklung besorgniserregend«, kommentiert der Gründer des Instituts, der Psychologe Stephan Grünewald.

Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner umschreibt das menschliche Gehirn als ein Energiesparorgan – auf Wiederholung getrimmt, auf Vereinfachung programmiert. Widerspruch stört, Vielfalt überfordert, Ambiguität irritiert. In einer komplexen Welt wird das Aushalten anderer Sichtweisen zur Zumutung. Was nicht ins eigene Deutungsmuster passt, wird nicht mehr gemeinsam verhandelt, sondern aussortiert. Verständigung verlangt Kraft – und ein Gegenüber, das man nicht sofort als Gegner liest. Karl Popper warnte einst, dass uneingeschränkte Toleranz gegenüber dem Intoleranten zur Zerstörung der offenen Gesellschaft führen könne. Heute droht dieselbe Gesellschaft an ihrer Überempfindlichkeit gegenüber Differenz zu zerbrechen – nicht trotz, sondern wegen ihres Anspruchs auf Liberalität. Wir sollten uns wieder mehr mit Hoffnungsbildern beschäftigen – nicht im Sinne naiver Beschwichtigung, sondern als bewusste Gegenbilder zur Dauerkrise. Maren Urner plädiert für einen konstruktiven Journalismus, der Handlungsspielräume sichtbar macht, statt Ohnmacht zu reproduzieren – weil unser Denken der Richtung folgt, in die unsere Aufmerksamkeit gelenkt wird. Wer immer nur den Abgrund anstarrt, wird irgendwann handlungsunfähig. Wer aber Zukunft denken will, braucht Bilder, die verbinden statt spalten – und Narrative, die Mut machen, nicht Angst: We are the World! Mit herzlichen Grüßen

Boris Kochan

|

|

|

Ein Mädchen stemmt auf den Schultern seiner zukünftigen Mutter eine Hantel, die schwerer scheint als jedes Dogma; anderswo hält ein nackter Körper ein Leinentuch hoch, um einem Säugling Schatten zu spenden, während die Sonne die Haut der Trägerin versengt. Solche vermeintlich sanften Verrenkungen baut Bára Prášilová mit der Präzision einer Bühnenarchitektin: Sie skizziert, näht und montiert ihre Requisiten, ehe der Auslöser klickt, damit das Surreale ganz real wirken kann – und umgekehrt. Die in Prag lebende preisgekrönte Fotografin, überführt Alltagsgesten in geschlossene Kreisläufe, in denen Schutz plötzlich zur Zurschaustellung wird und Stärke zur stillen Bitte um Entlastung. Ihre Langzeitserie Circles verknüpft Generationen, Geschlechter und Geometrie zu einer rotierenden Versuchsanordnung, welche die Betrachter·innen zwingt, den schmalen Grat zwischen Fürsorge und Selbstaufgabe immer neu zu vermessen.

|

|

|

Uns Menschen mag es wie ein Hitzetoleranz-Paradoxon erscheinen: Manche Pflanzen lassen sich einen Pelz wachsen, um sich vor praller Sonne zu schützen – die silbernen Härchen reflektieren die Strahlung. Andere haben ein raffiniertes Wassermanagement, das umgekehrt funktioniert wie das unsrige: Während wir Feuchtigkeit verdunsten, um mit Hitze zurechtzukommen, verschließen die Pflanzen ihre Spaltöffnungen, um ihre Säfte zurückzuhalten. Unser System der Kühlung durch Schweiß stößt bei hoher Luftfeuchtigkeit ohnehin an seine Grenzen bis hin zur lebensbedrohlichen Überhitzung des Körpers. Paradoxerweise zieht es noch immer die meisten Mitteleuropäer in südliche Gefilde, um sich zu erholen, wobei dieses völlig absurde Ausloten unserer Hitzetoleranz nur eine von vielen Paradoxien des Reisens ist, deren Reigen mit Christoph Kolumbus beginnt.

Bis zu seiner Entdeckung Amerikas, analysiert der (vielgereiste) Schweizer Publizist Aurel Schmidt, sei der Raum nämlich unbegrenzt offen gewesen. »Es gehört zum Paradoxon, dass der Aufbruch in eine offene, unbekannte Welt am Ende in eine geschlossene, weil erschlossene, besetzte, sozusagen kolonisierte Welt mündet.« Und wer wollte bestreiten, dass die inzwischen touristisch erschlossene Welt tatsächlich besetzt und im wahrsten Wortsinn kolonisiert ist, schaut man sich die Kolonnen der Wartenden an, die versuchen ein Ticket für Kolosseum, Alhambra, Sagrada familia zu ergattern, teilweise in sengender Sonne. Und natürlich sind die Städte zu schmutzig, die Berge zu hoch, nicht alle Hotels direkt am Strand und übers Essen ärgert man sich hin und zurück: erst unvertraut, dann unverdaut. Kann es Zufall sein, dass das englische travel (Reise) den gleichen Wortstamm hat wie das französische travail (Arbeit)? Und so führt die Reise dann nicht selten auch gleich wieder zur Arbeit, am heimischen Schreibtisch, wo der Beschwerdebrief ausgefeilt wird. Was aber immer noch besser ist als einen Blogbeitrag zu verfassen, der noch 10.000 Leute zum letzten Geheimtipp lockt. Das ging nur zu Zeiten Goethes, der in seiner Italienische Reise schrieb: »Ich habe die höchste Zufriedenheit meines Lebens in diesen letzten acht Wochen genossen und kenne nun wenigstens einen äußersten Punkt, nach welchem ich das Thermometer meiner Existenz künftig abmessen kann.« [sib]

|

|

|

Ist Singen spießig? Schon in früher Menschheitsgeschichte sangen Menschen, womöglich um Raubtiere zu verjagen oder zur Stärkung des Zusammenhalts ihrer Gemeinschaft. Orpheus besänftigt singend nicht nur wilde Tiere, sondern trotzt den Göttern sogar die Erlaubnis ab, die geliebte Eurydike aus der Unterwelt zurückzuholen. Charles Darwin meinte, im menschlichen Gesang den Balzruf von Vögeln zu erkennen. Dem setzte der Philosoph und Musikwissenschaftler Carl Stumpf die Wirkung kriegerischer, heilender, religiöser Gesänge und den verbindenden Wert des gemeinsamen Singens, etwa bei der Arbeit oder am Lagerfeuer, entgegen – ein Ansatz, den die Studie Singen und soziale Bindung unterstreicht. Wer singt, hat keine Angst, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther.

Aus Liedern können Hymnen werden wie John Lennons und Yoko Onos Give Peace a Chance oder Leuchtfeuer der Menschlichkeit wie We are the World von Lionel Richie und Michael Jackson, das seit Veröffentlichung 1985 für die Betroffenen der äthiopischen Hungersnot 80 Mio. US-Dollar eingespielt hat. Auch in den baltischen Kulturen ist das gemeinsame Singen tief verwurzelt. 1940 annektiert die Sowjetunion Estland, Lettland und Litauen und verbietet das Singen der Volkslieder und Nationalhymnen. Wer die verbotenen Lieder singt, riskiert die Deportation. Doch auf Konzerten und Festivals fordern 1988 Tausende Esten singend ihre Unabhängigkeit. Die Singende Revolution erfasst die beiden anderen baltischen Länder (Terra X Dokumentation Macht der Klänge ab Minute 4:26). Im August 1989 reichen sich zwei Millionen Esten, Letten und Litauer die Hände, bilden eine Menschenkette, die Vilnius, Riga und Tallin verbindet, und singen. Im September 1991 erkennt die Sowjetunion die Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten an. Seither feiern die baltischen Staaten regelmäßig ihre gewaltigen Liederfeste. In Zeiten russischer Aggression erhöhen sie ihre Militärausgaben, bauen ihre Streitkräfte aus. Und singen. [gw]

|

|

|

Auch hierzulande gewinnen Laienchöre wachsenden Zulauf. Schon 2003 hat Simon Halsey, Chefdirigent des Berliner Rundfunkchors, Mitsingkonzerte für Laien und Profisänger initiiert. Hier ein Ausschnitt einer Veranstaltung in Dortmund. Und, wer’s selbst mal ausprobieren mag: Hier lädt Simon Halsey zu einer Online-Mitsingprobe zur Kantate Selig sind, die da Leid tragen aus dem Requiem von Johannes Brahms ein.

|

|

|

Oktopoden gelten als intelligent. Sie passen sich blitzschnell unterschiedlichen Umgebungen und Situationen an, nutzen Werkzeuge, lösen Probleme. Mit solchen Fähigkeiten unvereinbar scheint ihr dezentrales Nervensystem zu sein: In ihren acht Tentakeln befinden sich jeweils eigene Nervennetze. Zehntausende Rezeptoren sitzen in jedem Saugnapf und verarbeiten Informationsreize, initiieren und steuern etwa Bewegungen. Das Gehirn ist dabei erst nachgelagert beteiligt. Intelligenz und dezentrales Nervensystem: Ein Paradoxon? Es kommt wahrscheinlich darauf an, auf welcher Seite man steht.

|

|

|

Für eine offene Gesellschaft |

|

»Aber wenn wir Menschen bleiben wollen, dann gibt es nur einen Weg, den Weg ins Unbekannte, ins Ungewisse, ins Unsichere weiterzuschreiten und die Vernunft, die uns gegeben ist, verwenden, um, so gut wir es eben können, für beides zu planen: nicht nur für die Sicherheit, sondern zugleich auch für die Freiheit.« – Worte des österreichisch-britischen Philosophen Sir Karl Popper aus einem seiner Hauptwerke: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Popper schrieb es nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland unter einer nach dem Parteiverbot von 1923 neugegründeten NSDAP. 1930 hatten Beamte des preußischen Innenministeriums noch einmal einen Vorstoß unternommen, die NSDAP verbieten zu lassen. Ihre umfangreich recherchierte Schrift, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als staats- und republikfeindliche hochverräterische Verbindung führte jedoch nicht zu einem Verbotsverfahren, da sich im damaligen Kabinett unter Reichskanzler Heinrich Brüning die Meinung durchsetzte, der NSDAP könnte dadurch ein ähnlicher Aufschwung beschert werden, wie einst der Sozialistischen Bewegung, der man mit dem Verbot der Sozialistischen Arbeiterpartei Herr zu werden versucht hatte. Damit war der Weg der NSDAP zur Macht endgültig frei.

Zurück zu Popper, dessen wortmächtige Verteidigungsschrift einer offenen Gesellschaft kurz und knapp im sogenannten Toleranz-Paradoxon mit den Worten gipfelte: »Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn (…) wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.« Dabei war der Begründer des kritischen Rationalismus keineswegs ein politischer Schwärmer, sondern ein zwar kühner, aber dennoch kühler Denker, der bei der Entwicklung seines Denkgebäudes gerne auch mal eine scharfe Klinge führte, besser bekannt als Ockhams Rasiermesser.

William of Ockham, englischer Philosoph, Theologe, Freidenker, der 1330 aus päpstlicher Gefangenschaft von Avignon nach München geflohen war, fundierte die theoretische Methode zu einer Hypothese mit größtmöglichem Wahrscheinlichkeitsgehalt, indem man sich aus einer Auswahl aus verschiedenen, konkurrierenden Hypothesen tunlichst erst einmal für die einfachste entscheiden sollte, da sich deren Wahrheitsgehalt am leichtesten überprüfen lässt. Alles Überkomplexe und Überflüssige wird dabei gewissermaßen wegrasiert. Popper hat auf seinem Weg zur offenen Gesellschaft übrigens auch Platon rasiert, erkannte er doch in Platon den ersten Denker eines totalitären Staates. [um]

|

|

|

Wer jetzt Lust auf ein bisschen mehr von William of Ockham (oder Wilhelm von Occam) hat, könnte ja mal nachsehen, ob Umberto Ecos Mittelalterkrimi Der Name der Rose noch genauso spannend ist wie zu seinem Erscheinungsdatum 1982. Der Franziskanermönch William von Baskerville, dessen Name eine Zusammensetzung aus William of Ockham und dem Hund von Baskerville ist, in dem der unsterbliche Meisterdetektiv Sherlock Holmes ein weiteres düsteres Rätsel löst, geht darin auf Mörder- und Bücherjagd.

|

|

| Veranstaltungen,

Ausstellungen und mehr aus dem Umfeld der 8daw-Redaktion |

|

|

|

Am 16. und 17. Oktober findet in Marktoberdorf die fünfte Ausgabe von Stadt.Land.Schluss. statt. Nach den Themen Kann man ein besseres Leben gestalten (2015), Wie kann man ein gutes Leben auf dem Land gestalten (2017), Was wäre wenn (2019) und Wie geht weniger (2023), dreht es sich in diesem Jahr erneut um die Frage Wie geht weniger, denn sie ist weiterhin relevant und wird immer drängender. Dabei geht es nicht um pauschale Kürzungen, sondern um eine gestalterische Suche nach Gerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität. Das Programm für 2025 ist im Entstehen, mit Beiträgen aus Design, Architektur, Wissenschaft, Kunst – und aktueller Bienenforschung. Neben den (kürzeren und längeren) Vorträgen gibt es noch zwei parallele Workshops. Initiator von Stadt.Land.Schluss. ist der Gestalter Andreas Koop. Veranstaltungsort ist die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf im ehemals fürstbischöflichen Schloss auf einer kleinen Erhebung mit Blick auf die Stadt und die Alpen. Tickets für die zwei Tage kosten für Studierende 175 Euro, für Professionals 250 Euro.

|

|

|

|

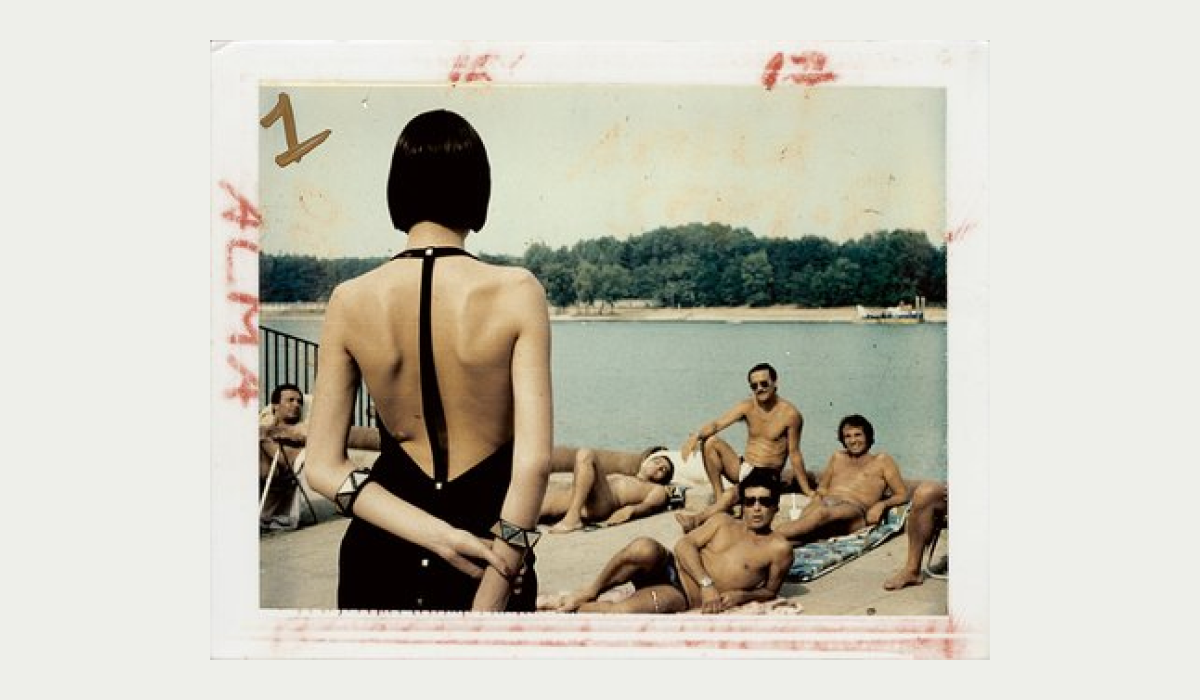

Keine Party und auch kein Abiball, auf dem nicht jemand mit einer Polaroidkamera fotografiert. Gerade unter jungen Erwachsenen ist die Technik des Sofortbilds wieder sehr populär. Auch im Museum für Fotografie in Berlin sind Polaroids Thema. Gezeigt werden dort unter anderem Arbeiten von Helmut Newton, Sally Mann, Barbara Crane, Alma Davenport, Oliviero Toscani, William Wegman und vielen mehr. Das Polaroid-Verfahren hat seit den 1960er-Jahren die Fotografie revolutioniert und ist – zwar nicht in fototechnischer Hinsicht, wohl aber wegen der schnellen Verfügbarkeit – ein Vorläufer der digitalen Fotografie von heute. Polaroids als Prints sind zumeist Unikate. In nahezu allen fotografischen Genres – Landschaft, Stillleben, Porträt, Mode und Akt – und überall auf der Welt fand die ungewöhnliche Bildtechnik begeisterte Anwender. Auch Helmut Newton liebte es, mit unterschiedlichen Polaroid-Kameras zu fotografieren sowie mithilfe von Sofortbild-Rückteilen, die die Rollfilmkassetten seiner Mittelformat-Kameras ersetzten.

|

|

|

|

|

David Delahunty, selbsternannter Ideen-Presslufthammer, liefert auf seiner Website täglich Marken-Mash-ups. Unter anderem im Kuriositätenkabinett: der Coke Pouch – ein Mylar-Tütchen voller weißem Pulver, gebrandet im vertrauten Rot der koffeinhaltigen Erfrischung. Ein flüchtiger Blick verspricht zuckerfreie Softdrinks to go, doch schon der zweite verrät, dass hier womöglich ein älterer Bestandteil des Originalrezepts wieder aufgebrüht wurde. Das Ganze wirkt, als hätte ein Werbeteam aus den 1980ern eine peinliche Produktlinie gepitcht, kurz bevor Nancy Reagan den Just Say No-Button ansteckte.

|

|

|

Seit der 8daw-Ausgabe BETA #13 vom 24. Juli 2020 haben wir für auf uns auf Empfehlung eines Lesers entschieden: »Der Mittelpunkt (MacOS: Shift+Alt+9; Windows: Alt+0183) wird eingesetzt wie der Asterisk *, stört jedoch deutlich weniger den Lesefluss der Leser·innen, weil er nicht nach Fußnoten ruft und auch keine Textlücken reißt wie der Gender_Gap.« Wir stellen unseren Autor·innen jedoch frei, ob sie den Mediopunkt oder eine andere Form benutzen. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind jedenfalls geschlechtsneutral zu verstehen.

|

|

|

|

Herausgeber und Chefredakteur von 8daw sowie verantwortlich im Sinne des Presserechts ist Boris Kochan [bk], Steinerstraße 15c, 81369 München, boriskochan.com,

zu erreichen unter boris.kochan@eightdaw.com oder +49 89 178 60-900

in Verbindung mit

Kochan & Partner GmbH, Steinerstraße 15c, 81369 München, news@kochan.de

Redaktion: Ulrich Müller [um] und Gabriele Werner [gw]; Chefin vom Dienst/Lektorat: Sigrun Borstelmann [sib]; Kalender: Antje Dohmann [ad]; Regelmäßige Autoren: Markus Greve [mg], Sandra Hachmann [sh], Herbert Lechner [hel], Martin Summ [mas]; Illustrationen: Martina Wember [mwe]; Bildredaktion, Photo-Editing: Pavlo Kochan [pk]; Homepage und Newsletter-Technik: Pavlo Kochan [pk]; Basisgestaltung: Michael Bundscherer [mib]; Schriften: Tablet Gothic von Veronika Burian und José Scaglione sowie Coranto 2 von Gerard Unger, beide zu beziehen über TypeTogether; Versand über Mailjet.

Bildnachweis:

@ Bára Prášilová

|

|

|

|

|

|

|

|